الـواحــة الطلابيــة للجـامعــة الوطنيــة الخـاصــة

Student Oasis of Al-Wataniya Private University

عنوان الحلقة البحثية : التشخيص الذاتي للأمراض النفسية و تأثيره على الأفراد

مسابقة أفضل حلقة بحثية طلابية - كلية الصيدلة -

الأستاذ المشرف

الأستاذ الدكتور : رغداء لحدو

اعداد الطالب

غاليه أحمد الكسيري

- مسابقة أفضل حلقة بحثية طلابية

- طب الأسنان

- الصيدلة

- الهندسة ( معلوماتية و اتصالات )

- الهندسة المدنية

- هندسة العمارة و التخطيط العمراني

- العلوم الإدارية و المالية

الملخصAbstract

أثارت ظاهرة التشخيص الذاتي لدى الأفراد في الآونة الاخيرة جدلاً واسعاً، فقد اعتاد الأفراد عند شعورهم باضطراب معين بالذهاب للطبيب لكي يقوم بعملية التشخيص لكن مع الوصول اللامحدود للمحتوى الطبي على مختلف وسائل التواصل أصبح من السهل كتابة ما يشعر به المرء من أعراض على محركات البحث والحصول على التشخيص، ولكن تضاربت الآراء كثيرا حول هذه الظاهرة، وما هو تأثيرها على حياة الأفراد؟

بينت الدراسات أن جيل المراهقين هم الأكثر ممارسة للتشخيص الذاتي ثم يليهم البالغون، أظهرت العديد من الدراسات أن التشخيص الذاتي للاضطرابات من الممكن أن يكون ضاراً، حيث أن بعض الأفراد يتبنون حالات تشخيصية لأنهم تأثروا بصديق او شخص على وسائل التواصل. كما أن التشخيص الذاتي قد يؤدي الى الشعور بالقلق مما يجعل عمل الأطباء على العلاج أكثر صعوبة.

التشخيص الذاتي قد يؤدي الى الوعي بالصحة العقلية لكن الوعي عبر الانترنت ليس هو الحل وليس البديل عن الكادر الطبي المختص لذلك يتوجب أخذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية Key words

التشخيص الذاتي، الصحة النفسية، وسائل التواصل، الأمراض النفسية

المقدمة Introduction

- مفهوم التشخيص الذاتي

يعرّف على أنه عملية تقدير الشخص لحالته الصحية أو النفسية بناءً على رؤيته للأعراض التي يعاني منها بدون استشارة طبيب أو مختص، وقد بينت دراسات سابقة أن شخص الى أربع أشخاص يقومون بتشخيص أنفسهم تبعاً لما يرونه على وسائل التواصل.

تبدأ عادة عبر الإنترنت إذ يبحث الأفراد عن أعراضهم من خلال محرك البحث غوغل أو يجدون مناقشة في المنتديات على الانترنت أو على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك [1،2،3]

فعلى سبيل المثال بينت دراسة منشورة في المكتبة الوطنية للطب NIH أن عدد مشاهدات المحتوى المتعلق باضطراب نقص الحركة والانتباه بلغ ٧.٣ مليار مشاهدة، وذلك عن طريق استخدام العناوين الجذابة والمنتشرة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل: ” خمس علامات تدل على إصابتك باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ” . لذلك هناك قلق متزايد بين الأكاديميين والأطباء السريريين من أن المراهقين على وجه الخصوص يشخصون أنفسهم بشكل متزايد باضطرابات عقلية لا يعانون منها [4،5]

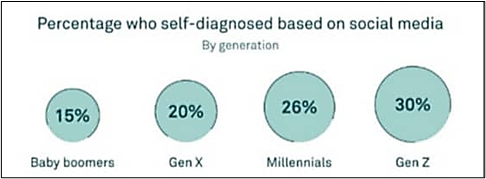

تظهر دراسة أجراها نظام الرعاية الصحية Tebra علاقة العمر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتشخيص الذاتي ، حيث اظهرت النتيجة أن جيل المراهقين (Gen Z) هم أكثر فئة عمرية تمارس التشخيص الذاتي مقارنة مع جيل الاطفال Baby boomers و الجيل العاشر Gen X (مواليد الستينات الى الثمانينات) و وجيل الألفيات millennials (مواليد الثمانينات والتسعينات) (الشكل ١) .

الشكل ١: علاقة العمر بالاعتماد على التشخيص الذاتي

Baby boomers= عمر الطفولة , Gen X= الجيل العاشر , Millennials= جيل الألفية, Gen Z= جيل المراهقين

وفقاً لدراسة أجرتها شركة التأمين في المملكة المتحدة على شريحة من الافراد متعددة الجنسيات AXA

تبين أن ما يقارب نصف السكان في المملكة المتحدة يأخذون معلومات صحية عبر الإنترنت لتشخيص أنفسهم، والتي دعت إلى تنظيم أقوى لمحتوى الصحة عبر الإنترنت والمزيد من التثقيف الصحي. ومن المثير للدهشة أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عامًا هم الأكثر عرضة لتشخيص حالة ما بأنفسهم بدلاً من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا (الجيل Z)

من بين 4000 مشارك في الاستطلاع في المملكة المتحدة، صرح 36 في المائة إنهم استخدموا أدوات رقمية لتشخيص أنفسهم لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على موعد من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) في المملكة المتحدة في الوقت المناسب

في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت دراسة استقصائية كبيرة أن أكثر من ثلث الأمريكيين يقومون بالتشخيص الذاتي عندما يواجهون مشكلة صحية [١٤]، وأشارت دراسة أخرى إلى أن حوالي 70٪ من البالغين الأمريكيين يستشيرون الإنترنت للحصول على مجموعة متنوعة من المعلومات الطبية [١٥].

- أسباب التشخيص الذاتي

يكمن في أن البلدان التي يكون فيها الوصول الى المتخصصين الصحيين مكلفاً يكون التشخيص الذاتي جذاباً وضرورياً في بعض الأحيان بسبب القيود المالية [١] كما أشار بعض المشاركون أن التشخيص الذاتي قبل موعد الطبيب يمكن أن يساعدهم على الشعور بأنهم جاهزون بشكل أفضل أثناء الفحص السريري من خلال معرفة الأسئلة التي يجب طرحها والاستفادة من الوقت المحدود [١] فيما يتعلق بمشاكل الصحة العقلية على وجه التحديد كان هنالك بعض الرؤى بأن التشخيص الذاتي مفيد لأنه يمنح الفرد إطاراً ثقافياً لفهم نفسه وصعوباته [٦،٤] بالإضافة لرؤية بعض الاكاديميين والأطباء بأن احد دوافع التشخيص الذاتي قد يكون الحصول على الاهتمام الاجتماعي والشعور بالانتماء [7،8،9] بكونه يعطي شعوراً بالقبول الاجتماعي، لكن كان تأثيره سلبياً إلى حد ما، فقد شعر المراهقون أن أقرانهم الذين يشخصون نفسهم يبالغون أو “يتظاهرون” لجذب الانتباه [10]

لا يمكن نكران الجانب الإيجابي من الوعي بالصحة العقلية لكن المعرفة عبر الانترنت ليس هو الحل بحد ذاته فالأهم هو اتخاذ خطوات فعلية لحل هده الأزمات.

- تأثير التشخيص الذاتي على الأفراد

هنالك العديد من الدراسات التي تثبت بأن التشخيص الذاتي للاضطرابات من الممكن أن يكون ضاراً، فقد رأى الأكاديميون أن بعض الأفراد قد يتبنون حالات تشخيصية لأنهم تأثروا بصديق أو شخص على وسائل التواصل [5] ولإيضاح ذلك فان العديد من المشاهير يقومون بمشاركة تجاربهم الشخصية مع اضطرابات معينة ومن شدة تعلق المتابعين بتلك الشخصية يتبنون تلك الاعراض ويعيشونها.

كما بينت الدراسة المنشورة في مجلة “نيو آيدياز” عام ٢٠٢٣ أن انتشار المعلومات عن الاضطرابات النفسية والعقلية في المواقع المختلفة والأفلام ووسائل التواصل الاجتماعي أدى الى تفاقم أزمة التشخيص الذاتي. ولعقود عديدة عبر المتخصصون في المجال الصحي عن قلقهم من أن التشخيص الذاتي لأي اضطراب يمكن أن يجعل عملهم أكثر صعوبة عندما يتوجب عليهم التعامل مع الآراء المتضاربة حول الاعراض الحالية ]٢[ كما كتب عدد من الاكاديميين و الأطباء السريريين أن التشخيص الذاتي للاضطرابات العقلية من الممكن أن يدفع الأفراد للعب دور المريض بشكل غير ضروري مما يؤدي لتنمية الشعور بالضعف وعدم قدرة الناس على التعامل مع ضائقتهم وتحديات الحياة [4،6] بالإضافة الى أن هنالك مخاوف من أن التشخيص الذاتي ممكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها حيث يبدأ الفرد بالنظر لجميع تجاربه من خلال عدسة الاضطراب، فيحدث تغييرات في مفهومه الذاتي و سلوكه مما يؤدي في النهاية الى الحفاظ على الاعراض او تفاقمها [١١،١٢،١٣] ، فعلى سبيل المثال لا يمكن لمجرد شعور الشخص بالضيق وبعض القلق تشخيصه على أنه يعاني من القلق المفرط أو الاكتئاب.

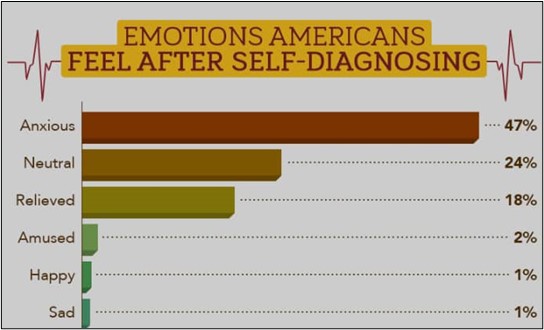

قد بينت الدراسات التي أجريت على الحالة الشعورية للشعب الأمريكي الذي يمارس التشخيص الذاتي أن الحالة الشعورية الاكثر تواتراً لدى الأفراد، هو الشعور بالقلق بنسبة 47% أما الشعور بالارتياح فكان بنسبة اقل 18% والشعور بالسعادة منخفضا جدا (الشكل ٢).

الشكل ٢: تأثير التشخيص الذاتي على الحالة الشعورية لدى الأمريكان

- متى يكون التشخيص الذاتي مفيدا؟

لقد اعتبر الخبراء أن التشخيص الذاتي مفيد في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالأمراض النفسية بكونه يضئ على نواحي مضطربة بشخصياتهم لم يكونوا قد أدركوا وجودها من قبل كما يساعد التشخيص الذاتي المريض على إزالة وصمة العار المرتبطة بالاضطرابات النفسية والمنتشرة بكثرة في المجتمعات من خلال زيادة الوعي حول ضرورة تقبل وجودها بكونها لا تقل أهمية عن الاضطرابات الجسدية، والتي تعد خطوة أولى للبدء برحلة العلاج النفسي ، وهذا بدوره يعزز فكرة عدم التخلي عن دور الطبيب بكونه الأقدر على تشخيص الأمراض العقلية.

- أهمية الذهاب للطبيب

يكمن ذلك بعدة أسباب حيث يمتلك الطبيب المهارات والمعرفة اللازمة للقيام بعملية التشخيص، استبعاد الاختلاطات التي من الممكن الاشتباه بها إذ أن العديد من الامراض قد تشترك بعدة أعراض، إضافة لاتخاذ التدابير العلاجية والوقائية اللازمة بناءً على تقييم الحالة المرضية بعد القيام بالفحوصات اللازمة.

الخلاصة Conclsion:

و بالختام يمكن القول أن التشخيص الذاتي ظاهرة اختلفت الآراء نحوها ، فهنالك من يرى أنها ممارسة مفيدة و تزيد الوعي في حين أن الاغلبية يتفقون على أن معظم الحالات تؤدي لرسم صورة تشخيصية خاطئة ، فمسألة التشخيص في من وظيفة المختصين لكونها تحتاج الى سنوات من الدراسة المستمرة والخبرة لكون أي عملية تشخيصية خاطئة قد تودي بحياة الإنسان.

المراجع References :

1- Farnood, A., Johnston, B., & Mair, F. S. (2020). A mixed methods systematic review of the effects of patient online self-diagnosing in the ‘smart-phone society’ on the healthcare professional-patient relationship and medical authority. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20(1), Article 253.

https://doi.org/10.1186/s12911-020-01243-6

2- Jutel, A. (2017). “Dr. Google” and his predecessors. Diagnosis, 4(2), 87–91. https://doi.org/10.1515/dx-2016-0045

3- Milton, A., Ajmani, L., DeVito, M. A., & Chancellor, S. (2023). “I see me here”: Mental health content, community, and algorithmic curation on TikTok. In Pro- ceedings of the 2023 CHI conference on human factors in computing systems (pp. 1–17), Hamburg Germany.

https://doi.org/10.1145/3544548.3581489

4- Acheson, R., & Papadima, M. (2023). The search for identity: Working therapeutically with adolescents in crisis. Journal of Child Psychotherapy, 49(1), 95–119.

https://doi.org/10.1080/0075417X.2022.2160478

5- Haltigan, J. D., Pringsheim, T. M., & Rajkumar, G. (2023). Social media as an incubator of personality and behavioral psychopathology: Symptom and disorder authenticity or psychosomatic social contagion? Comprehensive Psychi- atry, 121, Article 152362.

https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152362

6- Brinkmann, S. (2014). Languages of suffering. Theory & Psychology, 24(5), 630–648.

https://doi.org/10.117/0959354314531523

7- Corzine, A., & Roy, A. (2024). Inside the black mirror: Current perspectives on the role of social media in mental illnessself-diagnosis. Discover Psychology, 4(1), Article 40.

https://doi.org/10.1007/s44202-024-00152-3

8- David, A. S., & Deeley, Q. (2024). Dangers of self-diagnosis in neuropsychiatry. Psychological Medicine, 54(6), 1057–1060. https://doi.org/10.1017/S0033291724000308

9- Fellowes, S. (2023). Self-diagnosis in psychiatry and the dis- tribution of social resources. Royal Institute of Philosophy Supplement, 94, 55–76.

https://doi.org/10.1017/S1358246123000218

10- Dixon-Ward, K. C., & Chan, S. W. Y. (2022). ‘Faking it’: Exploring adolescent perceptions of depression (in)au- thenticity and ‘attention seeking’. British Journal of

11- Foulkes, L., & Andrews, J. L. (2023). Are mental health awareness efforts contributing to the rise in reported mental health problems? A call to test the prevalence inflation hypothesis. New Ideas in Psychology, 69, Article 101010.

https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2023.101010

12- Griffith, F. J., & Stein, C. H. (2021). Behind the hashtag: Online disclosure of mental illness and community response on Tumblr. American Journal of Community Psychology, 67(3–4), 419–432. https://doi.org/10.1002/ajcp.12483

13- Werkhoven, S., Anderson, J. H., & Robeyns, I. A. M. (2022). Who benefits from diagnostic labels for developmental disorders? Developmental Medicine & Child Neurology, 64(8), 944–949. https://doi.org/10.1111/dmcn.15177

14- Kuehn BM. More than one-third of US individuals use the internet to self-diagnose. J Am Med Assoc. 2013 Feb 27;309(8):756–7. doi: 10.1001/jama.2013.629. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

15- Fox S, Duggan M. Pew Internet – Pew Research Center. 2013. [2020-01-13]. Health Online 2013

https://www.pewinternet.org/wp content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/PIP_HealthOnline.pdf.

-

شارك

-

شارك

-

شارك

الجامعة الوطنية الخاصة

مواقع مرتبطة:

للتواصل :

- سوريا - محافظة حماة - الطريق الدولي حمص حماة

- 0096334589094

- 00963335033

- info@wpu.edu.sy